Aserrín en la alimentación de las vacas: resultados que sorprenden a la ganadería

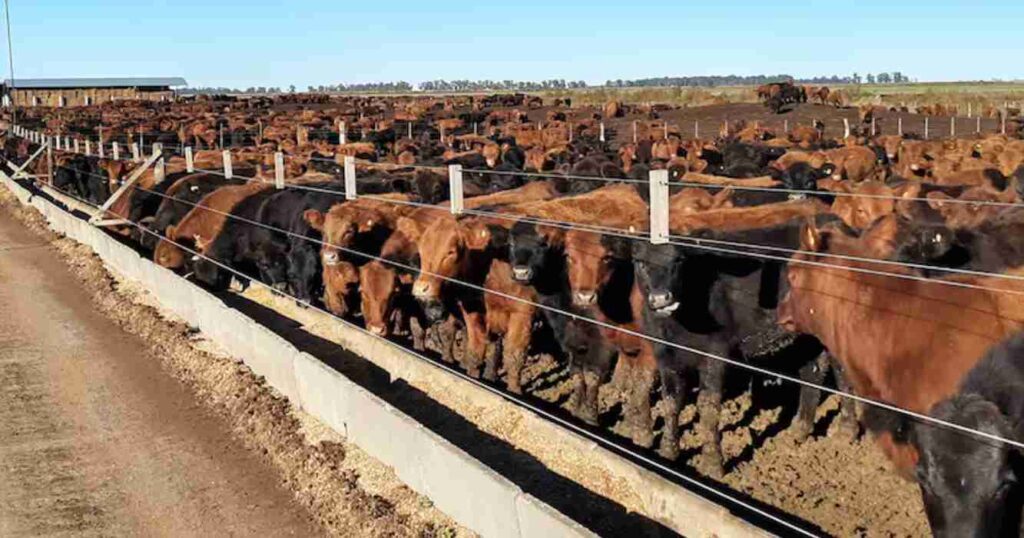

Diversos estudios realizados en los últimos años mostraron resultados que llaman la atención dentro del ámbito de la nutrición animal: el aserrín o la viruta de madera, especialmente de pino y álamo, puede reemplazar entre un 10% y un 30% de la fuente fibrosa tradicional en dietas de las vacas, sin generar caídas en el rendimiento productivo ni en la calidad de la carne o la leche. La alternativa cobra especial interés en zonas de la Argentina donde existen aserraderos cercanos a los establecimientos ganaderos, lo que permite reducir costos de alimentación en un contexto económico cada vez más exigente.

Composición y potencial nutricional

La composición química del aserrín varía de acuerdo al tipo de árbol. Generalmente contiene entre 40% y 70% de materia seca, con niveles bajos de proteína bruta (2% a 4%). La digestibilidad de la materia seca se ubica en torno al 30-35%, aunque en el caso de la corteza de pino puede alcanzar valores cercanos al 64%. Esto representa una ventaja comparativa respecto de otras maderas y explica por qué pino y álamo son las especies más recomendadas en la nutrición animal.

Otro aspecto clave es su nivel de fibra. El aserrín presenta entre 37% y 50% de fibra detergente neutra (FDN), valores similares a los que se alcanzan en un buen silaje de planta entera de maíz. La fibra se compone de celulosa (50-55%), hemicelulosa (20-30%) y lignina (15-35%). Esta última es la responsable de limitar la digestibilidad, ya que dificulta el acceso de los microorganismos del rumen a la parte fibrosa. Por ello, la reducción de lignina es uno de los principales objetivos cuando se incorpora aserrín en la dieta de las vacas.

Técnicas para mejorar la digestibilidad

Para elevar la digestibilidad del aserrín de 30-35% a valores cercanos al 40-45%, se utiliza el tratamiento con urea o amoníaco, conocido como amonificación. Una técnica muy difundida consiste en aplicar seis kilos de urea diluida en 30 litros de agua por cada 100 kilos de aserrín, almacenando la mezcla en silo bolsa durante 30 días en condiciones de anaerobiosis. Durante este proceso, el amoníaco rompe enlaces químicos y facilita la hidrólisis de la celulosa, mejorando su aprovechamiento.

Existe también una alternativa práctica para el uso cotidiano: aditivos líquidos comerciales que contienen hasta el 10% de urea, junto con energía y minerales. Además de mejorar la digestibilidad de las vacas, estos aditivos aumentan la palatabilidad, humedecen y homogenizan la mezcla, favoreciendo que los animales consuman el alimento sin rechazo.

Resultados experimentales

En un primer estudio, se evaluó el reemplazo del 10% de la materia seca de pasto Gatton panic por aserrín de pino y álamo en vacas y toros de carne. Los resultados mostraron ganancias de peso, consumos y eficiencias de conversión similares entre las dietas con y sin aserrín. Sin embargo, cuando el reemplazo se elevó al 15%, la ganancia de peso se redujo y también disminuyó el consumo total. Además, se observó que el aserrín molido grueso aporta mejores resultados que el fino, debido a que favorece la rumia.

En vacas lecheras, se comprobó que el aserrín de álamo puede sustituir entre el 10% y el 30% de la fibra tradicional sin afectar los niveles de grasa en la leche. En vacas al final de la lactancia o en vaca seca, este reemplazo puede ser incluso beneficioso, ya que ayuda a evitar excesos de condición corporal.

Por otro lado, en un estudio realizado en México con ovinos en engorde, el reemplazo del 30% del rastrojo de maíz por aserrín de pino produjo ganancias diarias de 246 g, frente a los 203 g registrados con la dieta tradicional.

En conclusión, los residuos de madera, especialmente aserrín de pino y álamo, pueden utilizarse como reemplazo parcial de la fibra entre un 15% y 30% en dietas de las vacas. Cuando se aplican tratamientos de amonificación, los resultados mejoran aún más. No obstante, se destaca la necesidad de realizar más investigaciones en la Argentina, para ajustar dosis, manejos y recomendaciones prácticas según cada región productiva.